Comparto mi último artículo de la Revista Padres

"El Verano: Adolescentes y Riesgos"

08/03/16: Veronica Gulman

|

La llegada del verano implica reorganizar la vida de la familia dentro de una estructura en la que abundan las horas libres. Horas libres que pueden constituirse en riesgos para la conducta de los adolescentes. A diferencia del horario escolar, el verano no trae consigo actividades diarias que alinean, ordenan y crean buenos hábitos a los jóvenes. Todo lo contrario, las vacaciones suelen convertirse en el marco ideal para que los adolescentes saquen a relucir características y cambios propios de su proceso, como son la búsqueda de independencia y la lucha por la identidad y el poder. Es frecuente el enfrentamiento con los padres para, por ejemplo, lograr permisos porque "a mi amiga la dejan hasta tal hora". Resulta fundamental que los padres entendamos que la adolescencia es una edad llena de cambios rápidos en el estado emocional en la que afloran demandas de todo tipo, el mal genio y la búsqueda por alcanzar la privacidad. Los adolescentes suelen ser muy sensibles sobre sí mismos, con tendencia a ser temperamentales. Para los padres, las emociones del adolescente pueden parecer exageradas e inconsistentes, pero es importante entender que es normal que los adolescentes cambien repentinamente de estado emocional, entre la felicidad y la tristeza, entre sentirse inteligentes o no muy hábiles. Hay muchas dudas e inseguridades sobre si mismos. Por momentos quieren que se les trate y se les cuide como a un niño pequeño, pero en otros momentos quieren hacer sus cosas solos y funcionar como adultos. Son muy vulnerables y por eso, esta es una época de riesgo Los padres podremos ayudar a nuestros jóvenes a enfrentar esta época de riesgo sumada a los riesgos propios del verano de mejor manera, si logramos entender los cambios propios de la adolescencia evitando los disgustos y fortaleciendo la armonía familiar Así, los padres también tenemos la necesidad de cambiar no solamente la mirada sobre nuestros hijos adolescentes, sino además el modelo de crianza: comprendiendo y no imponiendo, escuchando y no ordenando, analizando y no criticando, y sobre todo, negociando. Negociar es una herramienta clave para relacionarse con los adolescentes. Negociar implica escuchar y tranzar. Implica identificar qué es lo que a tu hijo le gustaría. Algunas veces se podrá ceder y otras no. Pero cuando se le dice que no a un adolescente hay que explicar por qué, y no imponer. Hay que buscar el momento apropiado y las buenas maneras para hacerlo razonar Los padres impositivos con un modelo de crianza muy vertical, hacen que esta etapa se convierta en una guerra en casa y que los hijos se alejen y no tengan confianza en ellos. Como hemos dicho, el verano trae riesgos. Los hijos están más libres, hay menos control y necesitan, más que nunca, sentir que pueden consultar con sus padres cualquier experiencia que los abrume. El verano puede resultar una jungla de riesgo y peligro, pero si logramos hijos fortalecidos y seguros de sí mismos, entonces estarán mejor protegidos. Qué mejor para ellos que estar cerca de sus padres y no en conflicto con ellos. Acuérdense de negociar, es la palabra clave para que uno pueda vivir con un adolescente sin convertirlo en un hijo rebelde y desafiante. Algunos consejos:

|

El Primer hijo: Ilusión vs. realidad

Los llantos o las malas noches pueden generar situaciones de estrés donde antes había felicidad.

30/11/15: Veronica Gulman

|

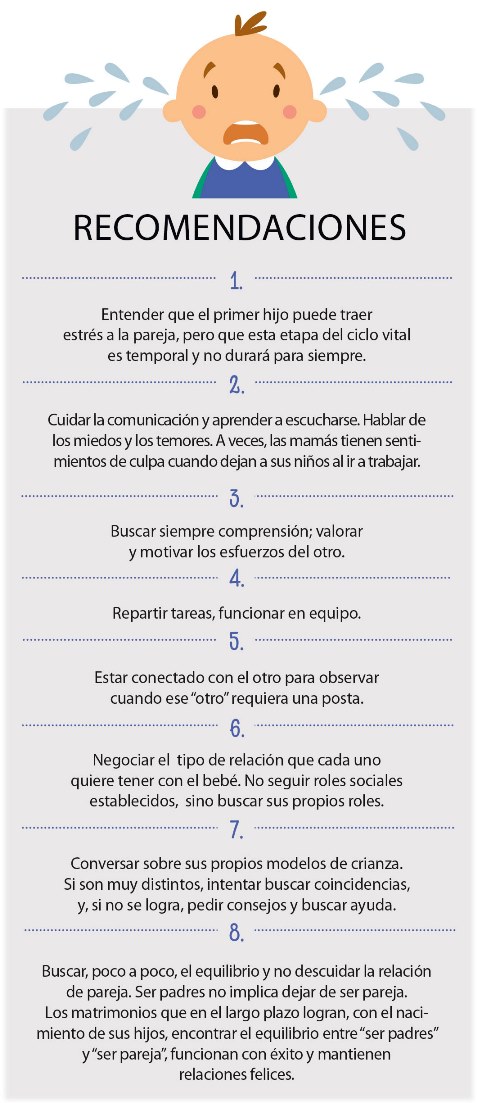

Sin duda, el nacimiento del primer hijo cambia totalmente la vida de la pareja. Significa el paso de ser dos a convertirse en tres. De ser una pareja a convertirse en una familia. Las prioridades y las rutinas cambian. El nacimiento de un hijo es la expresión máxima del amor entre dos personas; sin embargo, muchas veces la llegada del primer hijo suele generar gran estrés entre los nuevos padres. Algunas veces, vienen a consulta parejas jóvenes que están por separarse aun cuando tienen niños muy pequeños. Cuando indagamos en la historia de estas parejas, a veces encontramos que tenían una mala relación antes de ser padres y confiaban en que la llegada de un bebé serviría para unirse y “salvar el matrimonio”. Así que, como primer consejo, si hay problemas graves en una pareja, lo mejor es buscar ayuda profesional antes de encaminarse en la gran responsabilidad de ser padres. Y no buscar al hijo como una posible “solución” a los problemas de pareja. La experiencia nos enseña que es común en las parejas que puedan desestabilizarse en un inicio por todos los cambios ocasionados por la llegada de un primer hijo al hogar. Para una pareja de padres primerizos, un hijo es la causa de nuevas tensiones: genera desgaste físico, cansancio y preocupaciones que antes no existían. Aparecen, además, motivos de nuevos temas de discusión o pelea. Ya sea acerca de la alimentación, de los horarios y también por repartir las tareas frente a esta nueva responsabilidad. Cuando nace el bebé, es habitual que la madre intente cargar toda la responsabilidad de la crianza. |

|

|

En el caso de los padres primerizos, suele ocurrir que, aunque los papás cada vez están más implicados en el cuidado de los niños, sigue sin ser fácil para ellos encontrar su lugar en la estrecha relación entre la madre y el bebé. Por eso, es importante que el padre se involucre en las tareas y no solo observe. Debe participar y disfrutar de esta nueva etapa, con sus altos y sus bajos, desarrollando su propio rol y espacio. |

|

TRASTORNOS EN LA ALIMENTACIÓN

Sacar a los hijos de la anorexia es posible con trabajo y paciencia.

29/11/15: Veronica Gulman

|

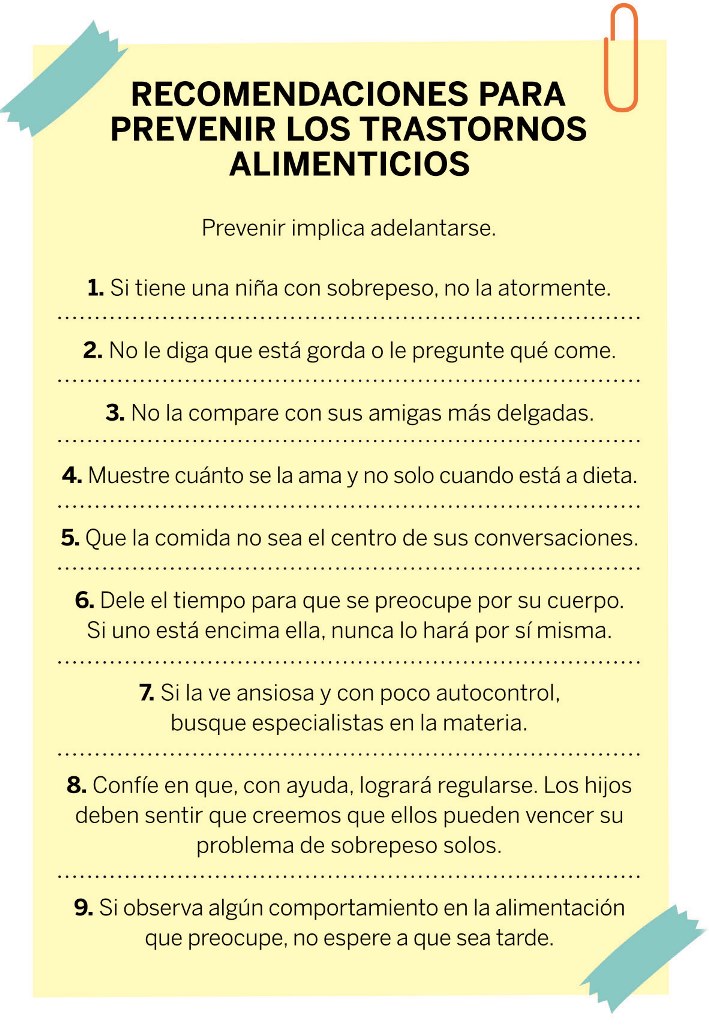

Dentro de los trastornos más nocivos está la anorexia, enfermedad que se caracteriza por una distorsión corporal en la que la persona se percibe a sí misma con un volumen corporal mayor al que realmente posee. La persona tiene un deseo descontrolado e irracional por bajar de peso, lo que produce una interrupción del apetito y de la ingesta calórica diaria. El paciente busca aislarse socialmente, tiende a vestir ropa ancha y oscura, y su estado anímico se vuelve depresivo. Uno de los síntomas más graves e indicadores del nivel en el que se encuentra el trastorno es la ausencia de la menstruación. La anorexia generalmente no llega sola, y se mezcla con periodos de gran ingesta de comida, uso de laxantes o diuréticos e inducción de vómitos (bulimia). CAUSAS y ACCIÓN No existe una causa específica del trastorno, sino más bien de la asociación de varios factores que podríamos separar en tres grupos principales. El factor biológico (genético): la anorexia es ocho veces más común en personas que tienen parientes con el trastorno. El factor psicológico: personas con un perfil psicológico más vulnerable presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos de alimentación. |

|

|

Se consideran vulnerables a las personas con baja autoestima, inseguras, demasiado perfeccionistas y con autoexigencias muy altas.El factor sociocultural: no se pueden perder de vista los estereotipos y la estética que cobran gran importancia en el mundo, donde la mujer delgada es sinónimo de éxito. Nuestros hijos están rodeados de mensajes y modelos que priorizan la estilización de la figura. Hay niñas púberes que le temen a su propio desarrollo y no quieren que les venga la menstruación para que las hormonas no le cambien el cuerpo y engorden y se llenen de grasa y celulitis. El temor de ser aceptadas solo si son flacas y regias es parte de una serie de mensajes aterradores que están en la cabeza de nuestras niñas desde pequeñas. Para que el tratamiento sea más efectivo, debe ser multidisciplinario. La oportuna intervención de psiquiatras, nutricionistas, psicólogos ginecólogos, acompañada de una adecuada terapia familiar, incrementa las posibilidades de un mejor pronóstico. Por eso, resulta muy importante trabajar en la prevención y en los factores familiares que inciden directamente tanto en el desarrollo como en la perpetuación de esta enfermedad. Madres exigentes y controladoras con hijas autoexigentes y perfeccionistas son, a veces, la combinación perfecta para que empiece a desarrollarse alguno de estos problemas de alimentación. Además, los medios de comunicación tienen gran responsabilidad, ya que ejercen mucha influencia en la población de adolescentes que están en pleno desarrollo. |

|

UNA PALABRA QUE ESTÁ DE MODA PERO QUE POCOS PRACTICAN

11/08/15: Veronica Gulman

¿Qué es la asertividad?

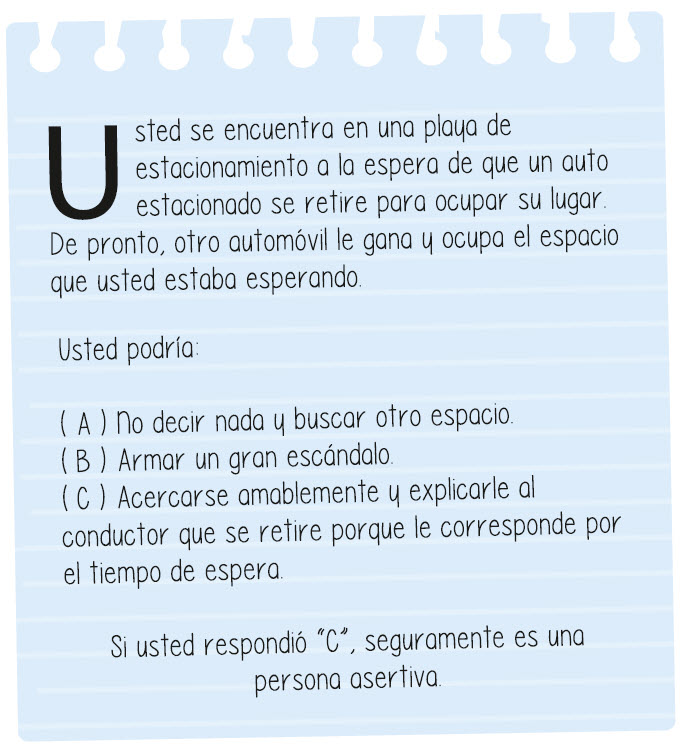

Es la capacidad que tiene individuo para establecer su punto de vista de manera sincera y directa, sin mostrarse agresivo pero tampoco sumiso. Se considera que la asertividad es el término medio entre estos extremos y que, por lo tanto, es uno de los mejores métodos de comunicación entre las personas, sobre todo de padres a hijos.

Algunos ejemplos de asertividad serían saber decir “no” cuando no deseamos realizar algo, decir siempre nuestra opinión, respetar la opinión de los otros, aceptar las críticas constructivas y saber reaccionar frente a las no constructivas, y saber expresar los sentimientos y respetar los de los demás. La asertividad se aprende desde que uno nace, de la mano de padres que cultivan

la asertividad en casa. Durante la adolescencia, si no se logró desarrollar esta actitud, será difícil que la aprendan más tarde, porque es en la etapa de búsqueda de identidad que los hijos se ven mal influenciados por la opinión de sus amigos y ceden a la “presión de grupo”. Es importante ser conscientes de que la manera en la que los hijos aprenden a comportarse es imitando lo que ellos ven de sus padres y de su entorno. No se les puede exigir se asertivos si sus padres no les explicaron en qué consiste esa actitud en la vida.

Esto nos dice lo importante que es que nuestros hijos tengan modelos de crianza asertivos, ya que esto hará que haya grandes posibilidades de que ellos también lo sean. Por ejemplo, si la familia trató los conflictos con gritos, entonces se aprenderá a lidiar los conflictos de esa manera. Si en la familia se enseñó a que siempre hay que complacer a los demás antes que a uno mismo, entonces podría ser que resulte difícil enseñarles a los hijos a reclamar sus derechos. Estos son ejemplos de poca asertividad en la comunicación y de cómo podemos funcionar algunas veces según nuestro aprendizaje y, sobre todo, según nuestras creencias.

Como padres y educadores, es importante saber que la forma de comunicarnos con nuestros hijos es vital en su proceso de desarrollo. Es clave expresar, de manera adecuada y sin dudar, aquello que se les quiere enseñar. Esto hará posible que el niño sea siempre capaz de “leer” el mismo mensaje. Que no haya ambivalencia. El mensaje o la regla no debe cambiar en función del estado de ánimo de los padres. Es importante cuidar el lenguaje con el que hablamos con los niños y comunicarnos con ellos de manera positiva y constructiva. El lenguaje positivo implica expresarse de forma afirmativa y fijarse en lo positivo. El lenguaje negativo, por ende, implica hacer hincapié en los defectos.

Cuando se maneja un lenguaje de duda, sin claridad, incoherente y confuso, el niño no llega a recibir un mensaje claro, y se puede hablar entonces de padres que no logran tener una comunicación asertiva. Las personas que son más asertivas tienen mejores resultados de salud emocional y física. De esta forma, incentivan en sus hijos conductas más saludables y familias con ambientes de mayor armonía.

PADRES ROTOS

20/08/15 20:01:27: Veronica Gulman

Hace dos meses fui convocada por la revista PADRES para redactar un artículo mensual sobre psicología. La idea era escribir sobre algunas recomendaciones que se pudieran hacer para los padres, con información que pudiera compartir como una forma de poner sobre el tapete los temas de la familia y la difícil tarea de ser padre. Estoy ahora en el proceso de querer redactar mi tercer artículo, pero me encuentro ante la peor situación emocional y personal que jamás imaginé vivir

Este es un artículo en homenaje a todos los padres que tuvieron la desdicha de perder un hijo. Porque ahora no puedo más que escribir, hablar y pensar sobre la muerte. Sobre el impacto de la muerte intempestiva de un hijo. Trabajo como psicóloga clínica, y atiendo a familias que llegan con todo tipo de consultas. Muchas son sobre la pérdida de un hijo. En estas situaciones, donde madres y padres han pasado por esta situación, me he sentido muy afectada y conectada con su sufrimiento. No creo que haya podido hacer mucho por ellos, pero sí siento que, en todos los casos, intenté unirme a ellos en su dolor.

Pero lo que hoy me sucede es inconmensurable. No tengo piel, no tengo cuerpo. Sigo avanzando porque tengo que hacerlo. Se murió algo dentro de mí. Algo muy grande y, a la vez, profundo. Y esto no se entiende. Esto se vive, se siente, se sueña, se piensa. Pero es como si uno se partiera en dos: un pedazo sigue avanzando porque no puede evitar no respirar. El otro se ahogó de pena. Me doy cuenta de que mi cuerpo sigue vivo porque me alimento. Eso no lo he dejado de hacer. Pero solo quiero comer las cosas que comía de pequeña. Cosas que comía y compartía con gente a quien amaba mucho. Como pan francés con mantequilla y café con leche y quaker. Solo viviría de eso. Y esas comidas me hacen recordar a mi querida abuela, a mi niñez y al cuidado que ella me daba. Porque quizá lo único que quisiera ahora es que ella me arrope y me cuide. Quizá eso me calmaría, como cuando un bebé llora y la madre lo acuna y lo calma. Me alimento de esas cosas, ya que me hacen sentir arropada por mi abuela que ya no está… porque ahora está con mi hijo.

Este mensaje es de admiración a todos los padres que perdieron un hijo. A su dolor y a su fuerza si salieron adelante; a toda mi comprensión si no pudieron hacerlo. Es un mensaje a su valentía, a su gran tristeza y desolación. Es un mensaje de respeto a todos ellos que siguieron por la vida a pesar de la gran pérdida. Siguieron por la vida a pesar de sentirse rotos e incompletos. No sé si este mensaje pueda ayudar a alguien. Quizá solo sirva para decirles que esas frases que siempre escuchamos como "no hay amor más grande que el que se tiene por un hijo" y que "lo único que no tiene solución es la muerte" son sabias y muy ciertas.

Mil disculpas a todos por no tener esta vez un artículo mas asertivo y más educativo. Espero que comprendan que, en mi mente y en mi corazón, solo puedo ahora escribir sobre la pena, el dolor y el desconsuelo.

SECRETO DE FAMILIA

Verónica estudió psicología clínica en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Desde entonces, ya le fascinaba la rama relacionada con la terapia de familia y de pareja. Así pues, en el 2006, ella misma se especializó en el centro argentino ‘Fundación Familias y Parejas’, uno de los más antiguos. Ahora, ha decidido traer el posgrado a Lima, dando a psicólogos, médicos y educadores peruanos la oportunidad de especializarse en el tema, tanto a nivel teórico como práctico, con un equipo de profesionales de primer nivel.

–¿Por qué estás trayendo este posgrado en terapia de familia y pareja?

–Hay muy poco de esto en Lima, y los de la fundación querían venir. Los profesionales interesados no tendrán que gastar en pasajes o estadías ni perder semanas de trabajo por el viaje a Buenos Aires. Además, cuanto más terapistas de este tipo haya en Perú, mejor. La terapia de familia y pareja te brinda más elementos que generan mejores resultados para el paciente. Por ejemplo, si me traen un niño con problemas de conducta y trabajo en conjunto con su familia, probablemente me daré cuenta que hay cosas en el hogar que explican por qué se está portando así, quizá padres que se descalifican el uno al otro.

–Pero existe una etiqueta negativa para quien va al psicólogo.

–Aunque está variando poco a poco, sí existe una etiqueta negativa. La psicología, sin embargo, debería verse como prevención a cualquier problema. De esta manera, si empiezo a ver conductas de mi hija adolescente que no me gustan, podría ir al psicólogo para que me recomiende qué hacer y no esperar hasta que se haya vuelto una chica desafiante y oposicionista.

–Tú dices que la familia está en crisis, ¿por qué?

La vida se ha vuelto muy agitada, hay mucha intensidad y los tiempos son cortos. A veces, no hay espacio para sentarse con el hijo y preguntarle qué le sucede o, incluso, para percibir que algo le pasa. Afuera, el mundo se ha vuelto una jungla y tenemos que construir hijos cada vez más fuertes. Encima, la generación actual está conformada por chicos que tienen una sensación tremenda de vacío, viven todo intensamente, pero nada les satisface. Y hay que sumarle el hecho de que la tecnología, si bien tiene innumerables beneficios, puede despegarte del lado humano, pues lo no verbal está desapareciendo. Creo que todo esto hace que se pierdan las redes familiares.

–Ahora bien, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres en la crianza de sus hijos?

–Los hijos no son criados en un hogar con democracia, en el que se les escuche, haya un respeto por su opinión y se les explique la razones de las decisiones parentales. Si faltó al colegio, hay que preguntarle por qué lo hizo, quizá uno descubra que se siente ansioso ante algún curso, lo cual no quiere decir que no haya castigo. En caso contrario, luego, los padres autoritarios que sienten que sus criterios son los únicos importantes, vienen pidiendo que su hijo tenga confianza en sí mismo, pero es difícil si nunca diste voz al pequeño. Otro error es cuando los padres no trabajan en bloque. Son polarizados, hay una lucha de poder entre ellos y dan mensajes ambivalentes a los hijos: la mamá dice que no puedes ir a la fiesta y el papá que vayas nomás. Hay investigaciones que dicen que estos niños pueden tener trastornos de personalidad, aunque no es una regla, claro.

–La tasa de divorcios, de otro lado, sigue en aumento. ¿Qué está sucediendo a nivel de pareja?

–Sobre la pareja, los estudiosos dicen que hay dos etapas: la ilusión y desilusión. Veamos, si vas al fast food te dan tu combo, cuando te enamoras tú solo miras las papas fritas, pero llega un punto en que estás satisfecho y te das cuenta que había una hamburguesa que odias y la bebida gaseosa que pasas nomás. Bueno, dicen que la etapa del verdadero amor es la de la desilusión, cuando ves la imagen de real de quién es el otro y sabes que tienes papas fritas que te encantan, una gaseosa que pasas y una hamburguesa que no te gusta, pero te quedas con tu combo igual. Por eso, las parejas que se casan en la etapa de ilusión pueden fracturarse luego. Lo mejor hubiera sido ir a al psicólogo como método de prevención.

–¿Todos debemos ir a terapia de familia y pareja?

–Todas las personas tienen que tener el chip de que no hay que esperar a tener un problema para pedir ayuda psicólogica. No hay que esperar a que haya un incendio.

TE DAMOS CINCO RAZONES PARA RECURRIR A LA TERAPIA FAMILIAR

Mejora tus relaciones familiares y anticípate a problemas más graves que se pueden salir de control.

La familia ideal, donde la vida transcurre sin altibajos y todo el mundo se siente siempre feliz, no existe. En realidad, los núcleos familiares están expuestos a diferentes circunstancias. Algunas veces, estas situaciones pueden salirse de control y generar verdaderas crisis que ponen a prueba la solidez de los lazos emocionales que sustentan un hogar.

“Hay algunas situaciones que muchas veces no podemos ver con nuestros propios ojos. Por esta razón, un terapeuta familiar nos puede orientar hacia la solución y comprensión de un hecho; o también nos orienta para evitar el conflicto enseñándole a la familia a mejorar su estilo y forma de comunicación, negociación y conciliación entre hijos, padres, hermanos”, comenta Verónica Gulman, del centro especializado Tiempo Mágico.

¿Cuándo recurrir a estos profesionales? ¿Cómo nos pueden ayudar? Verónica Gulman comparte con nosotras cinco razones para recurrir a este tipo de terapia. Recuerda que si abordas los problemas lo antes posible, mejores serán los resultados.

1- La terapia no es solo para las personas con ‘problemas’. Es mejor prevenir antes que esperar que un problema se instale. Un profesional en terapia familiar te orientará para adoptar, por ejemplo, estilos de crianza saludables. Quizá no sabes cómo poner límites a tus hijos en formación o cómo ejercer tu autoridad en casa sin ser autoritaria o permisiva. Si tienes dudas, busca ayuda.

2. Dile adiós a las etiquetas. Con este tipo de orientación no hay una etiqueta para nadie. Es una herramienta que funciona para todos. Nadie es señalado y los problemas se resuelven con la participación y compromiso de todos. Problemas como la agresividad de un niño en la escuela o las conductas de riesgo de los adolescentes, por ejemplo, no se resuelven enviando solo al menor al psicólogo.

3. Asimila los cambios y supera los conflictos. El nacimiento del primer hijo, la etapa escolar, la adolescencia, la partida de los hijos (el síndrome del nido vacío) son algunas razones que podrían generar desequilibrio dentro de la dinámica familiar. Si sientes que pierdes el control o percibes que necesitas orientación, es mejor pedir ayuda.

4- Aprende a salir de tu zona de comodidad. Buscar a un terapeuta que pueda guiarnos, nos servirá para prevenir dificultades con los miembros de la familia en el futuro, como el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas, la separación de los padres o la disolución del núcleo familiar.

5.- Mejora tu forma de comunicarte. Puede ser difícil y compleja la comunicación entre los miembros de una familia por las diferencias de edad. La terapia familiar nos provee de herramientas para que la comunicación sea más asertiva.

EL DATO

Formación en terapia familiar

La formación en terapia familiar es cada vez más exigente. Situaciones como la violencia familiar, el maltrato infantil, el abuso sexual de niños y adolescentes o el embarazo adolescente plantean nuevas exigencias a los profesionales de esta área psicoterapéutica. Si deseas especializarte en este campo, consulta sobre el posgrado de terapia de familia y de pareja que ofrecen en Lima el centro Tiempo Mágico en asociación con la Fundación Familia y Pareja, de Argentina.

El curso está dirigido a psicólogos, médicos y profesionales de la salud. Consta de 180 horas presenciales y tres encuentros al año, que ya se inician ahora en mayo. Informes: Llama al 368-2975 o envía un correo a administración@tiempomagico.com.pe

QUERERNOS PARA QUERER

El valor de la autoestima

Mientras para algunas personas tener una buena relación de pareja es un asunto complicado, para otras es algo que fluye naturalmente, sin complejidades. ¿Qué hace la diferencia? Al parecer el punto de partida está en la autoestima.

¿Es necesario querernos a nosotros mismos para querer a otro? La respuesta es sí –como sostiene la terapeuta familiar Silvia Ochoa- construimos nuestras relaciones a partir de lo que somos y de cuanto nos valoramos.

“Si no hay cariño ni aprecio por uno mismo –afirma-, probablemente construiremos un vínculo afectivo inseguro y ansioso y trasladaremos al otro la responsabilidad de la felicidad personal.

Una baja autoestima de una de las partes genera relaciones poco simétricas en las que uno de los miembros entrega mucho y se fusiona demasiado con el otro, cediendo y postergándose en espera del reconocimiento de su pareja. Esto, tarde o temprano, deteriora la relación”, apunta Verónica Gulman, psicoterapeuta familiar y de pareja del centro Tiempo Mágico.

Ella aconseja buscar ayuda especializada o seguir una terapia cuando hay sufrimiento y la dinámica se vuelve destructiva.

MUJERES SUPERPODEROSAS

Las madres que trabajan se debaten entre sus hijos y la oficina, lo que puede generarles cuadros de estrés. Sepa cómo balancear ambas tareas.

Para las madres que trabajan intensamente, descuidar el hogar genera sentimientos de culpa y como consecuencia situaciones estresantes. Dicha culpa aparece más en las mujeres porque -según explica la psicóloga Verónica Gulman- este es un tema de género. Pero, por otro lado, un trabajo bien regulado puede suscitar muchas satisfacciones, añade la psicoterapeuta familiar y de pareja.

Algunos estudios han encontrado que muchas de las mujeres que trabajan suelen tener mejor salud física y psicológica que las que no lo hacen. Por tanto -asegura la psicóloga Rachel Watson- lo importante es encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a l trabajo y el tiempo dedicado a la familia.

“Si la madre después de trabajar tiene que ocuparse exclusivamente de las labores domésticas, se genera un vínculo cero simétrico con el esposo y esto va desgastando la relación y generando altos niveles de resentimiento y frustración por no contar con un apoyo”, dice Gulman. A nivel personal, la mujer debe ser capaz de tener autocontrol y regulación, y no dejar que el trabajo la absorba.

Por su parte, la psicóloga Rachel Watson hace hincapié en que hay que evitar, en la medida de lo posible, llevar trabajo a la casa. “Hay que organizarse para tratar de cumplir con el trabajo en el centro laboral. Al llevar trabajo a casa estamos quitando a nuestros hijos tiempo de compartir con ellos”, advierte la especialista.

Si son muchas las horas de trabajo, procure mantener contacto con sus hijos durante el día, ya sea con llamadas telefónicas o correos electrónicos. En ocasiones, pruebe llevar a casa algún detalle para los hijos, como por ejemplo un postre. Ya en el hogar hay que buscar espacios de interacción. Pregunte a sus hijos qué les gustaría hacer. De nada sirve estar en casa sí cada quien anda metido en sus cosas.

El psicólogo Luis Alberto Basadre, otro de los especialistas consultados, rescata también el caso de las madres primerizas. “No deben alimentar sentimientos de culpa y lástima por el hecho de tener que ir a trabajar”, asegura Basadre, quien también recomienda hacer un reparto equitativo de las tareas del hogar con la pareja. Cargar con todo puede generar depresión, ansiedad, fatiga, irritabilidad, poca tolerancia, problemas físicos y lo que en psicología se conoce como colapso laboral.